GT-CD1の電解コンデンサ交換 3 ― 2006/05/02 19:00

DAC基板用の電解コンデンサ、注文しておいた物が届きました。全てニチコンのFineGoldで1000円ほどでした。1000円で音が良くなってくれれば儲けもんです。

この前交換した電解コンデンサで鳴らし続けているんですけど、歪みに関してはものすごく気になるというレベルではないものの、やっぱり中低域の量感減少が気になります。FineGoldとはずいぶん大きさが違うので、表示されている容量は同じでも、物理的な「量」ということに関しては違いがあるんでしょうか?

この前交換した電解コンデンサで鳴らし続けているんですけど、歪みに関してはものすごく気になるというレベルではないものの、やっぱり中低域の量感減少が気になります。FineGoldとはずいぶん大きさが違うので、表示されている容量は同じでも、物理的な「量」ということに関しては違いがあるんでしょうか?

GT-CD1の電解コンデンサ交換 4 ― 2006/05/03 15:30

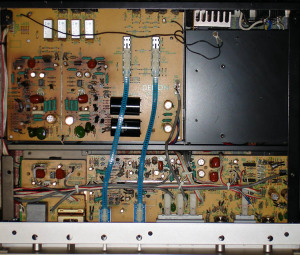

早速DAC基板の電解コンデンサをFineGoldに交換。

日本ケミコンのKMGに比べるとやたらでかいので(耐圧も上がっているし)、電解コンデンサが密集しているところには収まらない心配がありましたが・・・収まりませんでした。(^o^;)

特に2200uF/16Vがやたら大きかったので、写真では見えにくいんですが空中に浮いています。ええんかいな、こんな取り付けで・・・。(^-^;)

2時間ほど試運転してから試聴してみました。

KMGに交換した時の中低域の歪みは取れて、KMGに交換する前に戻っただけ、という感じで「音が良くなった!」と言いたかったんですが、そんなに大きく音に影響する部分ではなかったようです。

まぁ、最初から付いていた電解コンデンサがちびっていたので、交換したこと自体は正解でしたけど、効果については「期待したほどではなかった」ってとこですかね。1個だけ残っていたエルナーの2200uF/10Vは、ちびってはいないようですが怪しいなぁ、って感じでした。

プリアンプの電解コンデンサ交換するぞ〜。(出来るかな?)

日本ケミコンのKMGに比べるとやたらでかいので(耐圧も上がっているし)、電解コンデンサが密集しているところには収まらない心配がありましたが・・・収まりませんでした。(^o^;)

特に2200uF/16Vがやたら大きかったので、写真では見えにくいんですが空中に浮いています。ええんかいな、こんな取り付けで・・・。(^-^;)

2時間ほど試運転してから試聴してみました。

KMGに交換した時の中低域の歪みは取れて、KMGに交換する前に戻っただけ、という感じで「音が良くなった!」と言いたかったんですが、そんなに大きく音に影響する部分ではなかったようです。

まぁ、最初から付いていた電解コンデンサがちびっていたので、交換したこと自体は正解でしたけど、効果については「期待したほどではなかった」ってとこですかね。1個だけ残っていたエルナーの2200uF/10Vは、ちびってはいないようですが怪しいなぁ、って感じでした。

プリアンプの電解コンデンサ交換するぞ〜。(出来るかな?)

PRA-2000ZR再修理 ― 2006/05/04 19:00

プリアンプのPRA-2000ZR、前回修理出来なかった部分を暇つぶしがてら修理することにしました。時間に余裕がないと出来ませんしね。

前回挫折したコントロール基板etc.ですが、フロントパネルにつながっているコネクタを片っ端から引っこ抜き、ボリュームを固定しているネジを外してから基板を固定しているプラスチックを緩めたら、結構簡単に外れました。・・・これだったら最初から出来てましたね、ええ。(^-^;)

この基板を支えているスポンジも前回同様カスカスのボロボロ。全く役に立っておりません。写真は上側の基板ですが、下側の基板も同様の方法で簡単に外せました。こちらのスポンジもやっぱりカスカスのボロボロ。悲惨な状態でした。

この上下2枚の基板に付いている電解コンデンサ交換と、出来るようだったらボリューム&バランスの分解清掃をやっていきます。

前回挫折したコントロール基板etc.ですが、フロントパネルにつながっているコネクタを片っ端から引っこ抜き、ボリュームを固定しているネジを外してから基板を固定しているプラスチックを緩めたら、結構簡単に外れました。・・・これだったら最初から出来てましたね、ええ。(^-^;)

この基板を支えているスポンジも前回同様カスカスのボロボロ。全く役に立っておりません。写真は上側の基板ですが、下側の基板も同様の方法で簡単に外せました。こちらのスポンジもやっぱりカスカスのボロボロ。悲惨な状態でした。

この上下2枚の基板に付いている電解コンデンサ交換と、出来るようだったらボリューム&バランスの分解清掃をやっていきます。

ボリューム清掃 ― 2006/05/05 18:00

実はこれが一番やりたかったんです、ボリュームの清掃。十数年使っているわけですから、さぞや汚かろうと思って外してみました。

まず対角線上の止めネジを外し、中身を引き抜いていくだけなので分解作業は簡単でした。抵抗体と摺動部品はLRch共通なので、外した順番も特に気にする必要はないようです。分解手順をデジカメで撮影しておくと完璧ですね。

バランスも同様の構造ですが、LRchで抵抗体が異なるので(当たり前か)、きちんと記録しておかないとLR逆になる恐れがあるので注意が必要。・・・実は分からなくなりかけました(汗)。バランスは基板に足を曲げて取り付けられていたので、曲がっている方向でLRが分かったんですが、ボリュームと同じようにまっすぐだったら・・・(冷汗)。

外した部品は薄い中性洗剤を使って超音波洗浄後乾燥、オーディオテクニカの接点クリニカでお掃除。綿棒真っ黒け。接点には熱研のSETTEN No.1を塗り塗り。その後組み立ててハンダ付けしておきました。後ろには交換したFineGoldが見えてますね。交換は面倒・・・。(=_=;)

ここまで来て電解コンデンサが足りないことに気付きました。(アホ)

22uF/25V:1個、220uF/25V:2個、50uF/50V:3個、1000uF/50V:2個。小さい物はともかくとして、何で1000uF/50Vに気付かんかなー。(x_x;) 1000uF/50Vはサイズが同じなのでMUSE KZにしてやろうかと思いましたが、FineGoldでいいや。パワーアンプだったらKZ買うかな。

ついでに交換しようかどうか悩んでいる、GT-CD1用のでかい電解コンデンサ4700uF/16V(400円/本)も思い切って買っちゃおうかな。

まず対角線上の止めネジを外し、中身を引き抜いていくだけなので分解作業は簡単でした。抵抗体と摺動部品はLRch共通なので、外した順番も特に気にする必要はないようです。分解手順をデジカメで撮影しておくと完璧ですね。

バランスも同様の構造ですが、LRchで抵抗体が異なるので(当たり前か)、きちんと記録しておかないとLR逆になる恐れがあるので注意が必要。・・・実は分からなくなりかけました(汗)。バランスは基板に足を曲げて取り付けられていたので、曲がっている方向でLRが分かったんですが、ボリュームと同じようにまっすぐだったら・・・(冷汗)。

外した部品は薄い中性洗剤を使って超音波洗浄後乾燥、オーディオテクニカの接点クリニカでお掃除。綿棒真っ黒け。接点には熱研のSETTEN No.1を塗り塗り。その後組み立ててハンダ付けしておきました。後ろには交換したFineGoldが見えてますね。交換は面倒・・・。(=_=;)

ここまで来て電解コンデンサが足りないことに気付きました。(アホ)

22uF/25V:1個、220uF/25V:2個、50uF/50V:3個、1000uF/50V:2個。小さい物はともかくとして、何で1000uF/50Vに気付かんかなー。(x_x;) 1000uF/50Vはサイズが同じなのでMUSE KZにしてやろうかと思いましたが、FineGoldでいいや。パワーアンプだったらKZ買うかな。

ついでに交換しようかどうか悩んでいる、GT-CD1用のでかい電解コンデンサ4700uF/16V(400円/本)も思い切って買っちゃおうかな。

入荷待ちの間に ― 2006/05/06 19:30

電源コードを交換しておきます。

付いていたコードはこの前買ったコードよりも太いんですが被覆が厚く、芯線もわずかに太いようなので、買ったコードを2本並列で使うことにしました。苦労してハンダ付けを外し、2本合わせてよじったものをハンダ付けしてから青/白のコードをよじっておきました。元よりも太くなっているのでこんなもんでいいでしょう。

写真右下は新たに入手した冷却ファン。「低速ファン」「動作音が暗騒音レベル」「5Vで起動する」を条件に色々調べてあったのがこれ。回転数は2500rpm、動作電圧12V、6cm角で厚みは2cmです。

試しに5Vで回してみました・・・おお〜、圧倒的に静かです。が、ちょっと風量が少ないかな。試しに標準の12Vで回してみましたが、こちらでも十分に静か。当たり前ですが風量も充分。まぁ、実際使ってみてどちらの電圧で使うか決めることにします。

よし〜さん、情報ありがとうございました。<(_ _)>

付いていたコードはこの前買ったコードよりも太いんですが被覆が厚く、芯線もわずかに太いようなので、買ったコードを2本並列で使うことにしました。苦労してハンダ付けを外し、2本合わせてよじったものをハンダ付けしてから青/白のコードをよじっておきました。元よりも太くなっているのでこんなもんでいいでしょう。

写真右下は新たに入手した冷却ファン。「低速ファン」「動作音が暗騒音レベル」「5Vで起動する」を条件に色々調べてあったのがこれ。回転数は2500rpm、動作電圧12V、6cm角で厚みは2cmです。

試しに5Vで回してみました・・・おお〜、圧倒的に静かです。が、ちょっと風量が少ないかな。試しに標準の12Vで回してみましたが、こちらでも十分に静か。当たり前ですが風量も充分。まぁ、実際使ってみてどちらの電圧で使うか決めることにします。

よし〜さん、情報ありがとうございました。<(_ _)>

銅板貼り付け&ハンダ修正 ― 2006/05/07 17:00

交換完了 ― 2006/05/09 19:00

注文していた電解コンデンサが届いたので早速取り付けました。50V/1000uFは2/3くらいの大きさになってますね。MUSE KZだったらこれが同じ大きさになるそうですが。

元通りに組み立てて、電源を入れてみましたが特に問題は無いようです。

ボン!っていってぶっ壊れたら悲惨だなぁと思いつつ電源を入れたので、かなり心拍数が上がりましたね、電源ONの瞬間は。(^-^;)

エージングのため、天板&底板は外したまま、通電状態でしばらくほっときます。

通電させてフロントパネルに近いところのトランジスタを触ってみましたが、熱い!入出力の基板が焼けているところのトランジスタも触ってみましたがべらぼうに熱い!パワーアンプ並の発熱です。そりゃ基板も焼けてハンダも傷むわな・・・。今さらながら、冷却ファンの必要性を痛感しました。

元通りに組み立てて、電源を入れてみましたが特に問題は無いようです。

ボン!っていってぶっ壊れたら悲惨だなぁと思いつつ電源を入れたので、かなり心拍数が上がりましたね、電源ONの瞬間は。(^-^;)

エージングのため、天板&底板は外したまま、通電状態でしばらくほっときます。

通電させてフロントパネルに近いところのトランジスタを触ってみましたが、熱い!入出力の基板が焼けているところのトランジスタも触ってみましたがべらぼうに熱い!パワーアンプ並の発熱です。そりゃ基板も焼けてハンダも傷むわな・・・。今さらながら、冷却ファンの必要性を痛感しました。

冷却ファンの取り付け ― 2006/05/10 20:00

中身が完成したので冷却ファンを取り付けてみました。

まずはPRA-2000ZR本体の向かって右奥のスリット付近に、写真左上のようにスポンジで浮かせて取り付け。12Vで回すと振動が気になるので、5Vで回してみます。・・・風が弱い。気流があるか無いか分からないくらい弱い。

これではあまり冷却効果が望めないので、やっぱり12Vで回すことにしました。テスト用に使った12VのアダプタはカーナビのHDD用を使ったんですが、それをずっと使うわけにはいかんし・・・。手元にあるACアダプタをゴソゴソ探し回って、一番手短にあったブラウンのシェーバー用のACアダプタ、電圧を見るとピッタリ12Vで、冷却ファンの電線をそのまま突っ込んだらこれもピッタリ。コンセントに突っ込むと、「ぶい〜ん」と快調に回り出しました。こりゃいいです。捨てずに取っておいて良かった。v(^o^)

この冷却ファンは静かなので、12Vで使っても問題なさそうです。振動は5Vよりも多少増えますけど。ってことで、ラックの端っこの方にスリットから風が入るようにして冷却ファンを設置しました。今度は風量も必要にして充分、過冷却になることもないように思います。一件落着・・・だといいんですが。(^-^;)

まずはPRA-2000ZR本体の向かって右奥のスリット付近に、写真左上のようにスポンジで浮かせて取り付け。12Vで回すと振動が気になるので、5Vで回してみます。・・・風が弱い。気流があるか無いか分からないくらい弱い。

これではあまり冷却効果が望めないので、やっぱり12Vで回すことにしました。テスト用に使った12VのアダプタはカーナビのHDD用を使ったんですが、それをずっと使うわけにはいかんし・・・。手元にあるACアダプタをゴソゴソ探し回って、一番手短にあったブラウンのシェーバー用のACアダプタ、電圧を見るとピッタリ12Vで、冷却ファンの電線をそのまま突っ込んだらこれもピッタリ。コンセントに突っ込むと、「ぶい〜ん」と快調に回り出しました。こりゃいいです。捨てずに取っておいて良かった。v(^o^)

この冷却ファンは静かなので、12Vで使っても問題なさそうです。振動は5Vよりも多少増えますけど。ってことで、ラックの端っこの方にスリットから風が入るようにして冷却ファンを設置しました。今度は風量も必要にして充分、過冷却になることもないように思います。一件落着・・・だといいんですが。(^-^;)

最近のコメント